Neue Sonderausstellung im Römermuseum in Xanten zeigt römischen Spiegel und vieles mehr

Das Römermuseum im APX zeigt in einer Sonderausstellung verschiedene Funde aus dem Jahr 2024

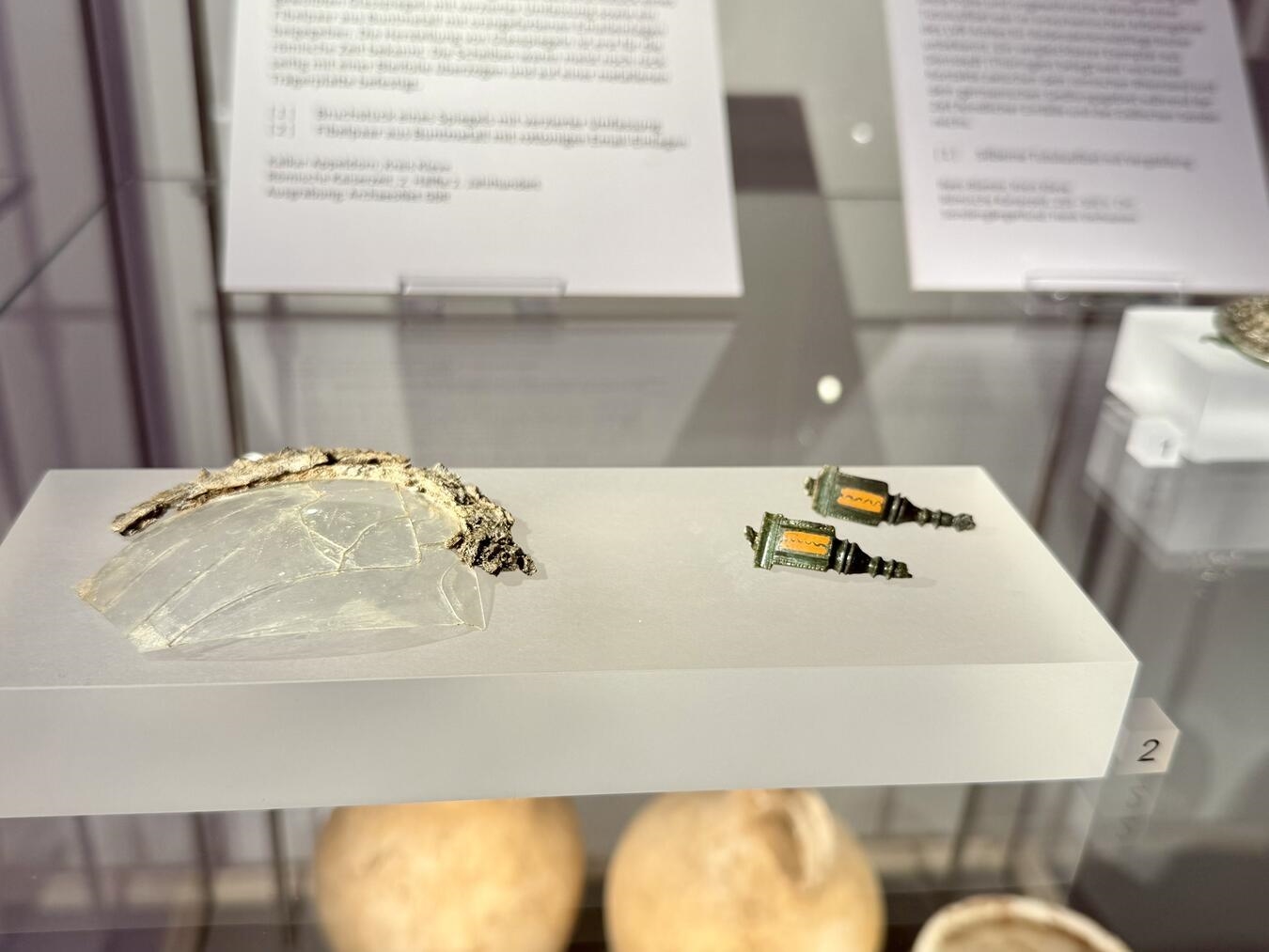

XANTEN. Das Glas ist zerbrochen, aber wieder „geflickt“. Die Verzierung der Umfassung am oberen Ende ist zwar noch zu sehen, doch dass dieser Fund aus der römischen Kaiserzeit einmal ein Spiegel mit Griff war, ist nicht mehr direkt zu erkennen. Das liegt auch daran, dass die rückseitige Bleifolie, die für die Spiegelung natürlich entscheidend war, sowie die metallene Trägerplatte und der Griff nicht mehr vorhanden sind. Doch für die Archäologen ist dieses Bruchstück eines Spiegels, der im vergangenen Jahr vor dem Bau einer Fernleitung in Kalkar-Appeldorn in einem Grab einer römischen Frau gefunden wurde, ein echtes Highlight. „Das Gegenstück dazu wurde in Trier gefunden. Am Niederrhein gab es so einen Fund zuvor aber noch nie“, sagt Maria D’Onza, wissenschaftliche Referentin im LVR-Römermuseum des Archäologischen Parks Xanten (APX), das ab sofort und bis zum 4. Januar die Sonderausstellung „Archäologie im Rheinland 2024“ präsentiert.

Gezeigt werden spannende Funde aus rund 800 archäologischen und paläontologischen Maßnahmen im Rheinland im vergangenen Jahr. „Die meisten davon waren Not- und Rettungsgrabungen und keine Lustgrabungen“, sagt Christoph Eger, Leiter des Römermuseums Xanten. Die zentrale Frage der Sonderausstellung, die vom LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland zuvor bereits in Bonn gezeigt wurde, sei ganz simpel: „Was wurde denn 2024 gefunden?“ Dementsprechend habe die Schau keinen zeitlichen Ablauf. „Sie gibt einfach einen spannenden Überblick über interessante Funde aus 2024, ohne dass dabei ein Faden gesponnen wird“, betont Eger. Eine ähnliche Ausstellung mit Funden aus 2023 zeigte das Römermuseum in Xanten bereits im vergangenen Jahr.

Zu den ältesten Funden, die nun betrachtet werden können, zählen fossile Holzreste aus der Niederrheinischen Bucht, die vor etwa 25 Millionen Jahren als Nahrungsquelle dienten. Nachdem der Holzstamm auf den Meeresboden sank, wurde er zur Mahlzeit für Bohrmuscheln. Die Bohrgänge füllten sich im Laufe der Zeit mit Sediment, versteinerten und blieben so bis heute erhalten. Jahrtausende später, etwa aus der Zeit kurz nach Caesars gallischen Feldzügen um 50 vor Christus, gelangte eine große Anzahl keltischer Münzen bei einer Wallanlage in der Nähe von Lohmar-Neuhonrath in den Boden. Die mit „tanzenden Männlein“ und geometrischen Wirbeln geprägten Quinare und Statere aus Silber und Potin gehören zu den ältesten Münzen, die im Rheinland kursierten.

Eberjagd auf Glasschale

In Köln (die Stadt hat aufgrund ihrer 2000 Jahre alten Geschichte ein eigenes Amt für Bodendenkmalpflege; Anm. d. Red.) kamen bei Ausgrabungen des Römisch-Germanischen Museums im vergangenen Jahr in einem großen römischen Friedhof außergewöhnliche Beigaben zutage. Die Gräber des dritten und vierten Jahrhunderts enthielten unter anderem eine Glasschale, auf der eine Eberjagd mit Hund zu sehen ist, und ein Holzkästchen mit bronzenen Miniaturen von Tieren. „So eine Glasschale mit gleichem Motiv wurde bereits 1929 gefunden. Jetzt – fast 100 Jahre später – haben wir das passende Gegenstück dazu gefunden“, sagt Gregor Wagner, Abteilungsleiter Archäologische Bodendenkmalpflege und -denkmalschutz der Stadt Köln. Solche Beigaben in Miniaturform seien eine regionale Besonderheit in Frauen- und Mädchengräbern des römischen Rheinlandes und würden die bedeutende Glas-Sammlung im Römisch-Germanischen Museum, wo sie nach der Wiedereröffnung aufgrund eines Umbaus später gezeigt werden sollen, ergänzen.

Einblicke in vergangenes Leben gibt auch die Platte eines Panzerhandschuhs, die in Erkelenz-Immerath aus einem Wassergraben um „Haus Immerath“ geborgen wurde. Sie gehörte zu einer eisernen Rüstung und gilt als direkter Hinweis auf den Ritterstand des Hausherrn im 14. und 15. Jahrhundert. Ebenfalls aus kriegerischen Zeiten stammt ein Schokoladencontainer aus einem Rundbunker des Zweiten Weltkrieges in Moers-Meerbeck. Die britische Armee nutzte solche Kanister für den Transport und die Lagerung von Schokoladenriegeln, die mit Vitaminen versetzt wurden, um die unterernährte Zivilbevölkerung in den Nachkriegsjahren zu versorgen.

Spannend sind auch Funde aus einem spätmittelsteinzeitlichen Fundplatz der sogenannten Rhein-Maas-Schelde-Kultur in der Niersaue bei Geldern-Pont. Dort wurden Kernsteine, Klingen, Mikrolithen und Rückenmesser ausgegraben. Damit sei es den Archäologen erstmals auch gelungen, die im Rheinland sehr selten nachgewiesene Endphase der Mittelsteinzeit durch eine Ausgrabung zu erforschen. Die Funde stammen aus der Zeit 6000 bis 5300 vor Christus. „Das sind wirklich ganz außergewöhnliche Funde“, betont Erich Claßen, Landesarchäologe und Leiter des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege im Rheinland, „kurz danach sind die ersten Bauern sesshaft geworden“.

Die Sonderausstellung zeigt außerdem eine silberne Tutulusfibel mit Vergoldung, die der Zeit 250 bis 300 nach Christus zugeschrieben wird und in Rees-Bienen gefunden wurde, blaue Glasarmringe, handgeformte Keramik (alles etwa 800 bis 250 vor Christus) und eine gestempelte Terra-Sigillata-Schale (römische Kaiserzeit, zweites Jahrhundert), die auf dem Monreberg in Kalkar gefunden wurde, sowie drei helle Krüge mit Kragenrand, zwei in Köln gefertigte Becher mit Glanztonüberzug, ein Terra-Sigillata-Schälchen, eine Glasflasche (Unguentarium), ein Fibelpaar aus Buntmetall mit rottonigen Email-Einlagen und eben das Bruchstück eines Spiegels mit verzierter Umfassung (alles aus der römischen Kaiserzeit, zweite Hälfte zweites Jahrhundert), die alle in Kalkar-Appeldorn gefunden wurden. Außerdem sind Funde aus den Forschungsgrabungen der APX-Sommerakademie im ehemaligen Areal der römischen Stadt Colonia Ulpia Traiana zu sehen. Neben Alltagsgegenständen und Münzen seien in dessen Rahmen auch äußerst seltene Objekte zutage gekommen, so wie die ehemals versilberten Hülsen mit Punzenverzierung. „Wahrscheinlich waren sie Bestandteile eines römischen Klappsitzes“, sagt Claßen.

Offene Führung

Die Ausstellung ist bis zum 4. Januar täglich zu den normalen Öffnungszeiten des Archäologischen Parks geöffnet. Jeden Sonntag um 13.30 Uhr gibt es eine offene Führung, in der die Besucher nähere Informationen über einige der spannendsten Episoden aus der bewegten Geschichte des Rheinlandes erfahren können. Sabrina Peters

Diese Reste eines Spiegels wurden in Kalkar-Appeldorn gefunden. NN-Foto: SP

Christoph Eger, Maria D‘Onza (beide Römermuseum), Gregor Wagner (Bodendenkmalpflege Stadt Köln) und Erich Claßen (Bodendenkmalpflege im Rheinland; v.l.) geben Einblicke in die neue Sonderausstellung „Archäologie im Rheinland 2024“ im Römermuseum Xanten. NN-Foto: SP

Redakteurin in Xanten, Kalkar, Rheinberg und Alpen sowie Büderich und Ginderich