Im Museum Goch wird die Ausstellung „ZeitErfahrung“ mit Werken von Annegret Soltau eröffnet

Auf er Suche nach der eigenen Identität

GOCH. Im Museum Goch wird amSonntag, 24. November, die Ausstellung „ZeitErfahrung“ mit Werken von Annegret Soltau eröffnet. Begleitend zur Ausstellung ist das Künstlerbuch „Vatersuche“ mit Beiträgen von Francesco Colli und Museumsdirektor Dr. Stephan Mann erschienen. Dieses Buch versammelt erstmalig alle bisher entstandenen Blätter der Serie „Vatersuche“. Durch das Blättern im Buch, das sowohl die Vorder- als auch die Rückseiten zeigt, kann man dabei den Verlauf dieser Suche nachvollziehen.Annegret Soltau gehört zu den bedeutendsten feministischen Künstlerinnen der Gegenwart. Sie beschäftigt sich seit den 1970er-Jahren mit Fragen der persönlichen und sozialen Identität und reflektiert dabei ihre Position als Frau im Konstrukt ihrer eigenen Familie. Besonders ihre aus Einzelteilen vernähten Körperbilder zeigen, wie sehr Soltaus Werke in ihrer Vergangenheit erlebte Verletzungen und Heilungsprozesse thematisieren. Dabei schafft die Künstlerin Arbeiten, die immer auch provozieren und gesellschaftliche Fragestellungen vorwegnehmen. Ob ihre expliziten Werkserien zum Thema Schwangerschaft und Geburt, die Einbindung ihrer pubertierenden Tochter in ihre Projekte oder die Körpervernähungen, die sich bewusst über die Frage nach eindeutiger geschlechtlicher Identität hinwegsetzen: Annegret Soltau hat mit ihrem Schaffen immer wieder an gesellschaftlichen Debatten antizipiert und ihr kontrovers aufgefasstes Werk stets abseits vom Mainstream positioniert.

Vatersuche

Zum ersten Mal präsentiert die Ausstellung im Kontext den Werkkomplex „Vatersuche“, der seit 2003 entsteht und der aufs Engste mit ihrer Biografie der Künstlerin verwoben ist. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Annegret Soltau am 16. Januar 1946 in Lüneburg als uneheliches Kind geboren. Ihre Mutter beschrieb die Umstände der Geburt als schwierig, obwohl die Entbindung in einer Klinik stattfand. Ihrem Kind konnte sie nicht die nötige Aufmerksamkeit entgegenbringen.

Sie wuchs vorwiegend bei ihrer Großmutter in der Elbmarsch bei Hamburg auf. Während in ihrer Jugend das Verhältnis zur Mutter problematisch blieb, wurde über ihren leiblichen Vater nicht gesprochen. Schon sehr lange beschäftigt sich die seit 1973 in Darmstadt lebende Künstlerin mit der Suche nach ihrem Vater und der Geschichte ihrer Eltern. 1988 schrieb sie das erste Mal den DRK-Suchdienst an. Es folgten weitere Suchanfragen bei den unterschiedlichsten Behörden. 2003 entschied die Künstlerin, das gesammelte Material künstlerisch zu verarbeiten.

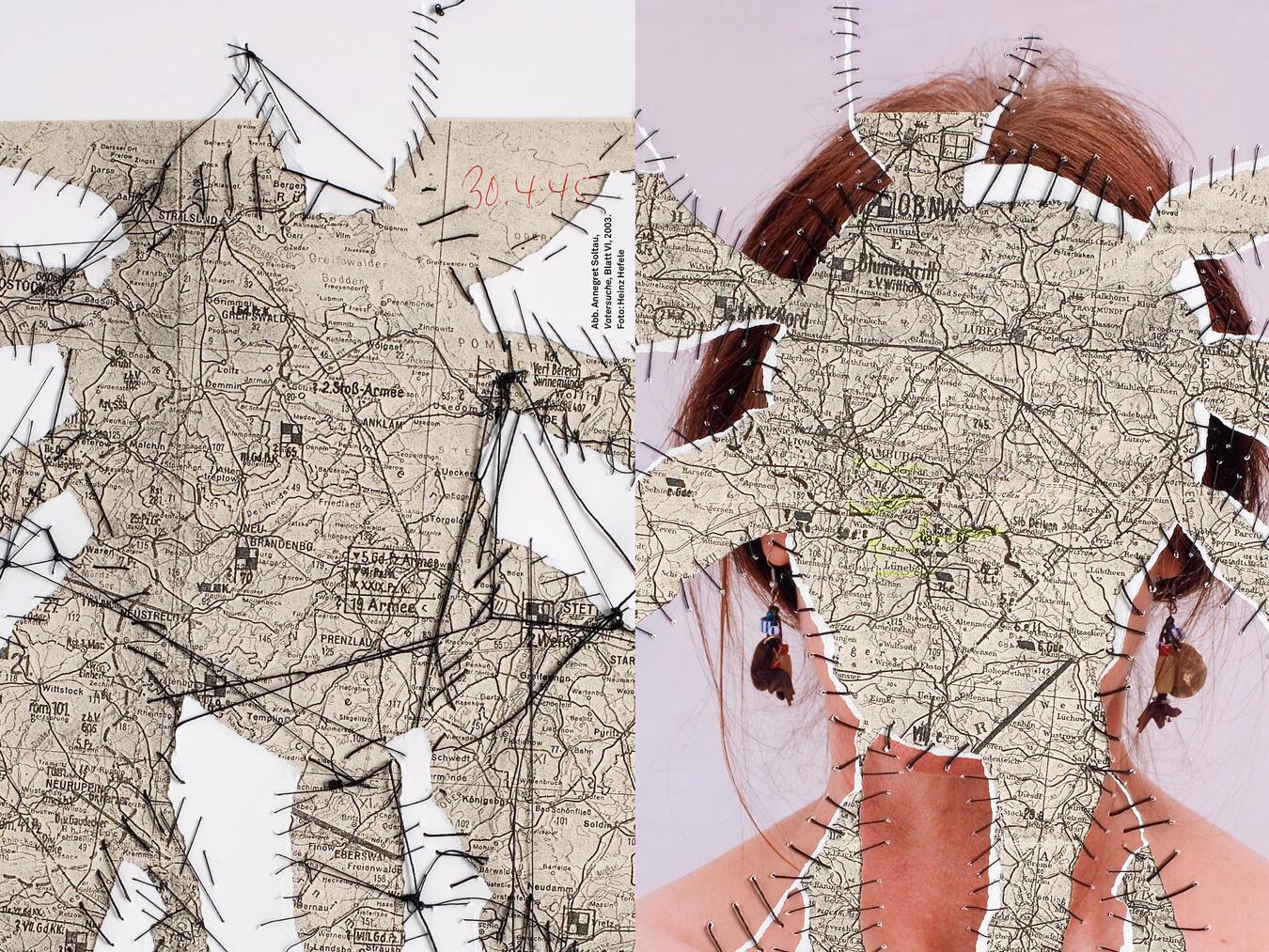

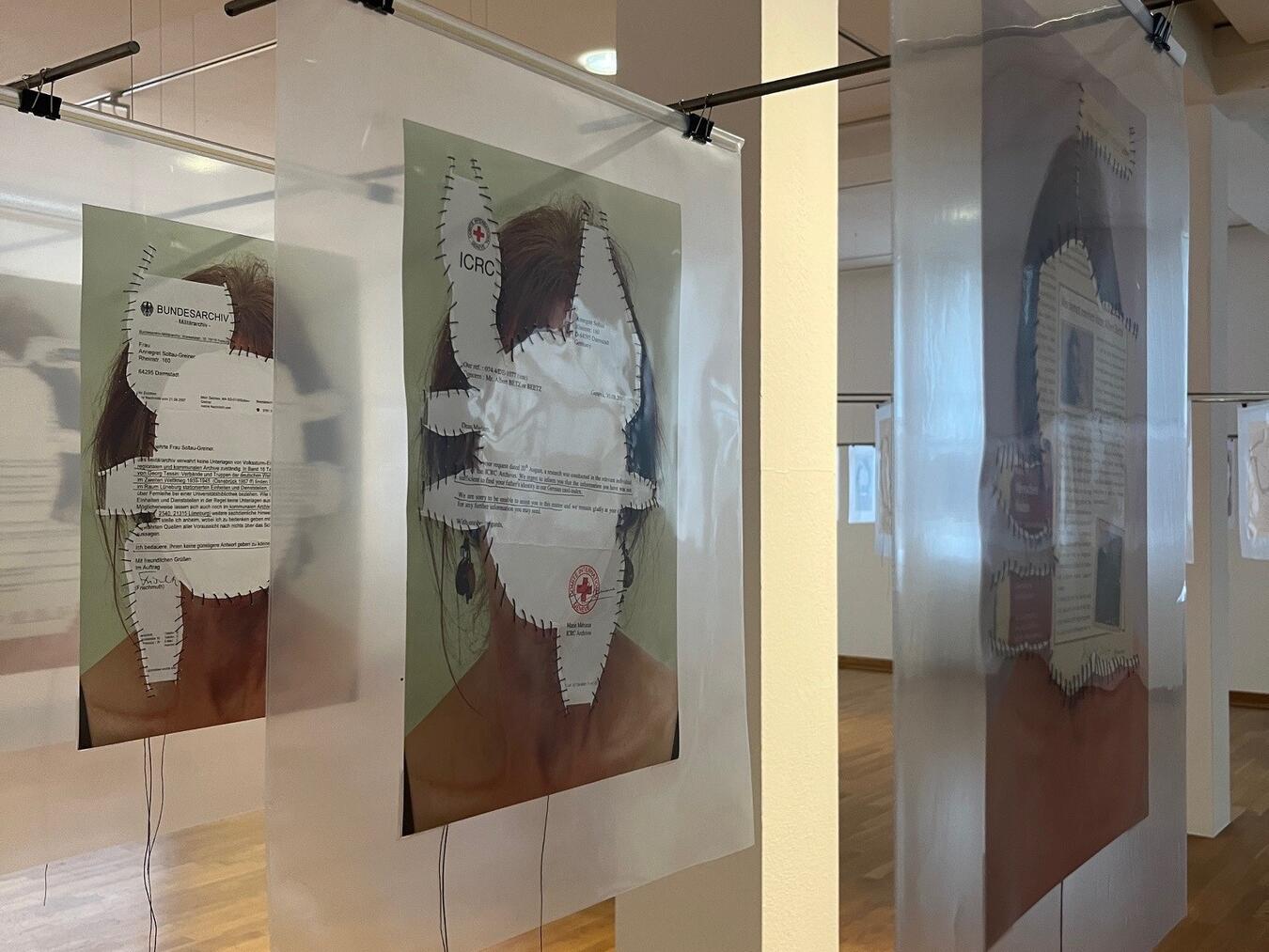

„Als Ausgangsmaterial für meine künstlerische Arbeit verwende ich die Dokumente meiner jahrelangen, erfolglosen Suche nach meinem verschollenen Vater. Die Arbeit besteht bisher aus 69 Selbstportraits. In mein Gesicht habe ich die Original-Briefe der Behörden zum Beispiel Rotes Kreuz, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge oder Deutsche Dienststelle für Benachrichtigung der nächsten Angehörigen von Gefallenen der ehemaligen Deutschen Wehrmacht eingenäht. Somit wird meinen Selbstportraits die ungelöste Schicksalsgeschichte infolge des Zweiten Weltkrieges förmlich ins Gesicht geschrieben, aber diese förmlichen Antwortschreiben bleiben wie eine leere Stelle in meinem Gesicht, wie ein weißer Fleck.“ (Annegret Soltau)

Francesco Colli, ein exzellenter Kenner des Werks von Annegret Soltau, spannt in seinem Katalogbeitrag den Bogen von der Antike bis in die Gegenwart und spiegelt das Statement von Louise Bourgeois: „Every day you have to abandon your past or accept it and then if you cannot accept it, you become a sculptor“ im Angesicht der Fotovernähungen von Annegret Soltau. Sie entwickelte in den 1970er-Jahren unter dem Einfluss ihrer Arbeitserfahrungen bei einem Unfallarzt die Technik der Fotovernähung. Mit den Werkzeugen einer Chirurgin operiert sie an den Verletzungen, die sie ihren Fotografien durch vorhergehendes Zerreißen zugefügt hat. Das Vernähen ist dabei als Heilungsprozess zu verstehen. Anders als bei einer Collage durchdringt der Faden die unterschiedlichen Lagen und schafft eine dauerhafte, buchstäblich ins Fleisch gestochene Verbindung. Die Serie „Vatersuche“ findet hier ihre Entsprechung: Als einzige materielle Spuren der Existenz ihres Vaters vernäht sie die Dokumente, die sie auf ihrer Suche gesammelt hat und zeichnet so das unsichtbare Band zu ihm nach.

Der Vorstellung folgend, dass auch das Private politisch sei, hinterlassen Soltaus Arbeiten keineswegs das Gefühl der Hilflosigkeit, sondern beeindrucken durch die Stärke und das Selbstbewusstsein, mit dem die Künstlerin ihre Sicht auf sich selbst, ihre Familie und die Gesellschaft vorträgt. Die Vatersuche, die hier dokumentiert wird, geht über das Dokumentarische weit hinaus.

Die Suche nach dem Vater ist für Annegret Soltau die Suche nach der eigenen Identität. So sehr emotionale Ebenen ihr Schaffen durchdringen, so eindrücklich gelingt es ihr, ihre persönlichen und intimen Erfahrungen in einen kalkulierten künstlerischen Prozess zu überführen und damit für eine traumatisierte Generation zu sprechen. Heute spürt man, wie stark die Generation der nach 1945 Geborenen noch immer einen Krieg in sich trägt, den sie nie erlebt hat. Die Kunst vermag nicht zu heilen, aber die Werke von Annegret Soltau geben Einsichten in das zu Heilende. Die Künstlerin öffnet Türen und Fenster in dunkle Räume und zeichnet, wie es Autor Francesco Colli formuliert, „so das unsichtbare Band zu ihm (dem Vater) nach“.

Veranstaltungen

Die Ausstellung „ZeitErfahrung“ wird am Sonntag, 24. November, um 11.30 Uhr eröffnet. Zu sehen ist sie bis 30. März 2025. Zeitgleich findet wieder das KidsOpening mit Museumspädagogin Jasmin Schöne statt. Die Finissage findet am 29. März, um 15 Uhr, statt.

Am Freitag, 29. November, 18 Uhr, spielt das Ensemble E-Mex in der Ausstellung.

Eine After-Work-Führung durch die Ausstellung wird am Dienstag, 3. Dezember, 18.30 Uhr, angeboten.

Öffentliche Führungen finden jeweils donnerstags, um 15 Uhr, statt (ausgenommen Feiertage).

Mehr Informationen gibt es unter www.museum-goch.de

Ein erster Eindruck von der Ausstellung im Museum Goch. Foto: Museum Goch