Der Staub des Schönen

Das Leben als Partitur: Das Museum Kurhaus Kleve zeigt Werke von Barry Le Va

KLEVE. Mehr Poesie geht nicht, denkt man. Am Ende des Rundgangs ist da dieses stumme Brennen in der Seele. Man nimmt es mit nachhause. Vielleicht ist die Ausstellung mit Werken von Barry Le Va die lauteste leise Ausstellung ...

Barry Le Va (1941-2021) ist einer von denen, deren Schweigen unterbewertet wird. Bei seinen Werken spürt man, dass sich das Denken ändert. Das Empfinden. Dass da einer Farbe ins Denken trägt. Dass da einer die Seele zum Klingen bringt. Da hat einer den Staub seiner Tränen zurückgelassen – an den Wänden; auf den Böden. „Barry Le Va – In the State of Flux“ ist eine Hausbesetzung der besonderen Art, denn sie mischt Theorie und Praxis, Denken und Handeln. Man will nicht spoilern – keine Pointen durch Beschreibung vernichten. Vielleicht also anfangen mit dem scheinbar Herkömmlichen: Zeichnungen – in unterschiedlichsten Formaten; manche fast unscheinbar – andere raum- und gedankengreifend. Da streckt einer die Hand aus – in den freien Raum. Da macht einer Angebote. Was scheinbar fertig an der Wand hängt, ist im Innersten eine Anleitung zur Wahrnehmung. Eine Aufforderung zum Dialog. Barry Le Va liefert Schaubares fernab der Beschaulichkeit. Irgendwie spürt man, dass es mit dem Genießen nicht getan ist. Irgendwie spürt man den Imperativ zum Mitgestalten, der in jedem Kunstwerk der Ausstellung mitschwingt. Da ist etwas, das keine Ruhe gibt. Da ist etwas in seiner Zurückgenommenheit und in seiner Leisheit wie ein gefrorener Schrei; wie der Staub von Tränen und der Staub des Schönen. Der Gang durch die Pinakothek: „überweltigend“. Irgendwie findet man sich im Auge eines Orkans, der niemals ausbrechen wird, was wiederum nicht geht, denn ein Orkan ohne Auge ist schwer denkbar. Irgendwie ist das Teil der Botschaft: Le Vas Kunst ist die Nachbereitung auf eine Vorbereitung. Ursache und Wirkung kreuzen die Wege.

Und dann: die Skulpturen. Man begreift: Da hat einer Partituren angeliefert und sich in Abhängigkeiten begeben, denn wo Partituren geliefert werden, müssen Ausführende tätig werden. Glasscheiben werden gestapelt. Die Anweisung: eine Zeichnung. Die Ausführung: eine Art Konzert ohne Publikum. Die Besucher stehen am Ende vor Scherbenhaufen, aber es sind irgenwie Scherbenhaufen der Auferstehung. In den Splittern spiegeln sich die Räume – wird die Welt zur Gefangenen eines Augenblicks, der sich mit Sonnenstand und Lichteinfall ändert. Die Glasskulpturen: Gedankenübertragungen der Endlichkeit. Während man dasteht, schlägt wie ein Blitz der Gedanke ein: Wenn diese Ausstellung beendet ist, werden die Scherben im Altglas landen.

Die Transformationsgeschichte: Scheibe – Kunst – Scherben. Da wird ein Material zum Botschaftsträger und verschwindet am Ende – feiert an einem anderen Ort Wiederkehr: Auferstehung. Der Gedanke überlebt, während seine Manifestation endlich ist. An einem anderen Ort wird ein anderer „Klang“ entstehen. Die Werke: Aufführungen. Es ist wie mit der Musik: Du klappst den Notendeckel zu und die Punkte schweigen sich ein.

Beile hocken in der Wand. Unterhalb der Staub, den der Einschlag hinterlassen hat. Dazu ein Zettel für die Putzkolonnen: „Weißer Putz am Boden bitte liegen lassen.“ Nach der Eröffnung wird man die Anweisung nicht mehr sehen, obwohl sie eigentlich elementar – essentiell – ist. Der Staub vermittelt die Erinnerung an die Einschlagsenergie. Die Wandelhalle: ein Territorium, das nur am Boden bespielt wird. Die Situation gräbt sich ein. Scherben, Beile – wieder der Staub der Tränen. Alles in der Ausstellung wird zum Schrei – alles hier zeugt von gewesener Energie und erzeugt eben so eine Fortsetzung in der Seele des Betrachters.

Da ist noch dieser Raum, der mit Mehl „ausgelegt“ ist: Mehl von einer Ecke zur anderen. Es entsteht: eine Überlebensdiagonale aus Reinheit und Unberührbarkeit.

Das Gefühlserlebnis übersteigt die Sachlichkeit der Rezeptur um ein Vielfaches. „In the State of Flux“ (für Kleve kuratiert von Susanne Figner) ist ein Blick hinter die Kulissen des Denkens ohne Anlieferung einer Gebrauchsanweisung. Die Ausstellung ist in ihrer sprachlosen Beredsamkeit famos und zeigt, wozu Kunst in der Lage ist, wenn sie sich verungegenständlicht und trotzdem Präsenz zeigt. Am Ende bleiben das Brennen in der Seele und der Staub von ungeweinten Tränen. Unbedingt ansehen.

Eröffnet wird die Ausstellung am Sonntag, 30. März, um 11.30. Zur Eröffnung spielt die Pianistin Anja Speh Werke von Satie, Gulda und Frost. Letzter hat für die Ausstellung „Trails of Le Va“ geschrieben, das zur Eröffnung uraufgeführt wird. Zu sehen ist „In the State of Flux“ bis zum 20. Juni.

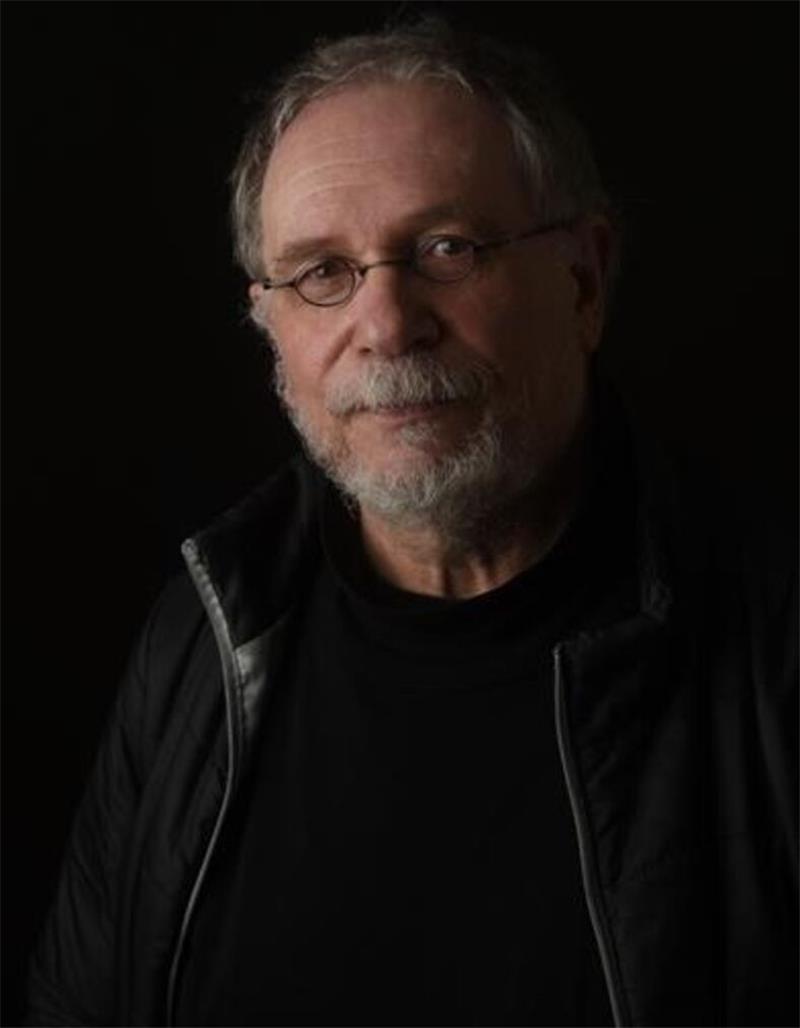

Kuratorin Susanne Figner und Museumsdirektor Harald Kunde. NN-Foto: HF

Die Welt im Scherbenspiegel. Von der Scheibe zum Kunstwerk in Altglas. NN-Foto: HF