KI – die Forensik von morgen

Künstliche Intelligenz als Unterstützung? Warum nicht. Entscheidungen werden von Menschen getroffen

Zeit ist bekanntlich ein Kontinuum – alles fließt, ist flüchtig und wenn man die Zeiteinheiten nur eng genug taktet, ist, was vor zehn Sekunden noch Zukunft war, schon jetzt auf dem Weg ins Vergangene. Nun denn: auf ins Reich der Fakten. 350 internationale Gäste aus Wissenschaft und Praxis befassen sich mit Künstlicher Intelligenz und Entwicklungen im Maßregelvollzug. Zeit, dass die Moderne Einzug hält. Oder etwa nicht? Werden künftig Algorithmen beispielsweise über den Freigang für Straftäter entscheiden? Prof. Dr. Martin Rettenberger von der Kriminologischen Zentralstelle Wiesbaden sieht in dem, was Künstliche Intelligenz genannt wird, keine Entmachtung des Wirklichen. „Ein Algorithmus wird uns keine Entscheidungen abnehmen können.“ Ohnehin müsse man über den Widerspruch von Intelligenz und künstlich nachdenken. Ja, denkt man: Algorithmen rechnen – sie denken nicht.

Rettenbergs Eröffnungsvortrag: „Aktuelle Entwicklungen, Trends und Perspektiven der Prognosebegutachtung“. („In den letzten Jahren waren intensive Bemühungen festzustellen, die kriminalprognostische Einschätzung bei straffällig gewordenen Menschen weiter zu verbessern.“)

„Forensische Patienten“, heißt es in einem Text der Veranstalter, „sind Menschen, die in speziellen Kliniken untergebracht werden, weil sie aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer Suchterkrankung straffällig geworden, jedoch nur eingeschränkt oder gar nicht schuldfähig sind.“ Der Maßregelvollzug sei also, lernt man, ein Teilangebot der gesamtpsychiatrischen Palette.

Zurück zur Tagung: Es geht um die Gegenwart des Zukünftigen – um Daten und ... Algorithmen: Deren Wirkmächtigkeit ist an die Menge des Inputs gebunden. Also: Je mehr Daten, desto mehr Unterstützung – beispielsweise bei der Entscheidung. Entscheidungen aber sind – so hofft man – am Ende an Menschen gebunden. „Wenn wir vor Gericht ein Gutachten erstellen, können wir uns nicht auf eine Blackbox berufen, deren Funktionieren wir nicht erklären können“ so Rettenberg. Es gehe gerade darum, Erklärungen zu liefern ... ein Thema von vielen. Die Referentenliste ist lang: 33 Namen finden sich im Programmheft. So lang die Namensliste der Referenten, so unterschiedlich die behandelten Themen. Da geht es nicht allein um „Künstliche Intelligenz – Chancen und Risiken für die forensische Psychiatrie“ (Tim Tübbing), sondern in Arbeitsgruppen beispielsweise auch um „Trendsportarten im Kontext einer psychiatrischen Behandlung“ (Malte Seidel) oder „Tiergestützte Therapie in der forensischen Psychiatrie – Kunterbunte Alpaka-Welt“ (Nicole Feldbusch).

Das Angebot der dreitägigen Veranstaltung ist gleichzeitig spannend und vielseitig und so erklärt sich auch, „dass wir nicht alle Anmeldungen zu unserer Tagung berücksichtigen konnten“. Eines von vielen Zielen der Tagung: Das Fremdeln mit der KI abzubauen und sie als mögliche Unterstützung im Alltag zumindest in Erwägung zu ziehen. Es geht und ging – das sei nochmals betont – nicht um eine Machtübernahme (wobei „Macht“ an sich schon eine hoffentlich! falsche Vokabel darstellt), sondern um das Sondieren von Möglichkeiten im Umgang mit der Technik. „Die forensische Psychiatrie entwickelt sich fachlich stetig weiter, was auch das Thema dieser Tagung zeigt“, sagt Klaus Lüder, Leiter des Fachbereichs Maßregelvollzug beim Landschaftsverband Rheinland und Manfred Adomat, ärztlicher Direktor Forensik und Chefarzt der LVR-Klinik Bedburg-Hau fügt hinzu: „Wir stehen an der Schwelle einer neuen Ära in der Forensik, in der die fortschreitende Technologie das Potenzial hat, unsere Arbeitsweise grundlegend zu verändern. Künstliche Intelligenz bietet neue Werkzeuge, um die Sicherheit, Effizienz uns Fairness im Maßregelvollzug zu erhöhen. Zugleich aber wirft sie ethische, rechtliche und praktische Fragen auf, die interdisziplinär und von allen Berufsgruppen gemeinsam adressiert werden müssen.“

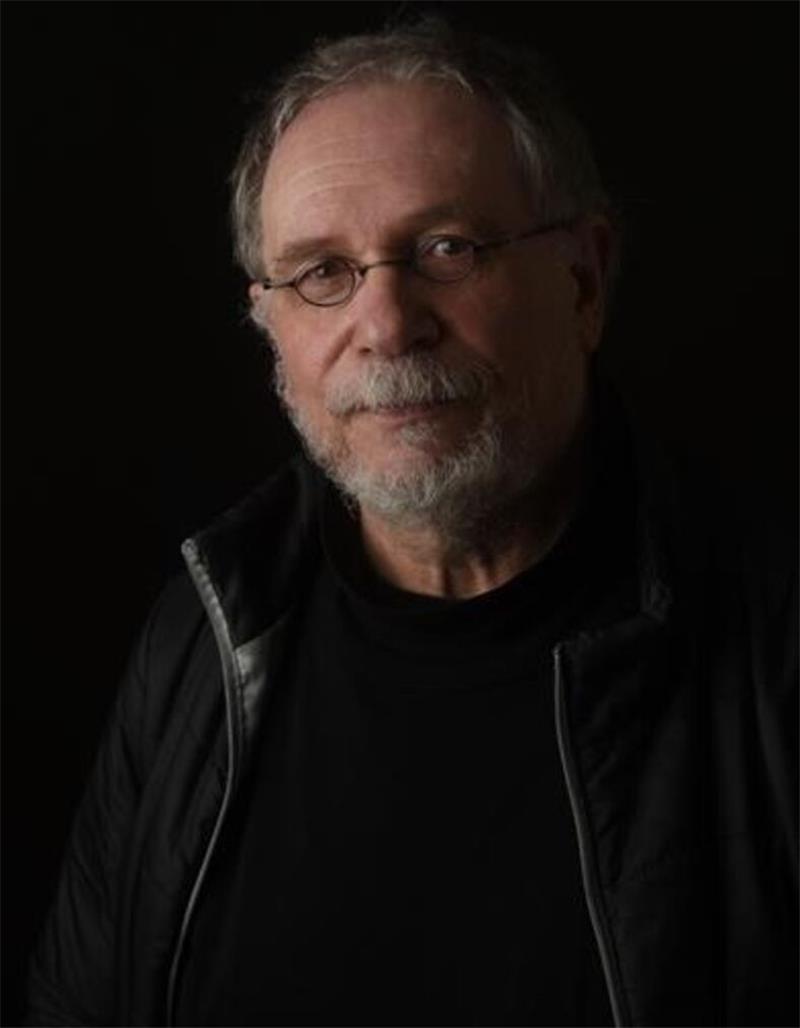

Heiner Frost350 Gäste nahmen an der dreitägigen Fachtagung teil.NN-Foto: HF