Thema Klima, Krieg und Krisen: Podiumsdiskussion am Gelderner Berufskolleg Liebfrauenschule

Bekannte Gäste folgten wieder der Einladung zur Debatte / Im Fokus: Wehrpflicht und erneuerbare Energien

GELDERN. Klima, Krieg, Krisen: „Ist das unsere Zukunft?“ Diese Frage beschäftigt besonders junge Menschen aktuell mehr denn je. Am Berufskolleg Liebfrauenschule brachten die Schüler der Oberstufe dies nun mit ihrer jährlichen Podiumsdiskussion zum Ausdruck. Gemeinsam mit Gästen aus den Bereichen Wissenschaft, Politik, Umwelt und Gesellschaft gingen sie in ihrer Debatte den weltpolitischen Problemen auf den Grund; klärten, wie diese einzuordnen sind und was man zukünftig tun kann, um die Lage für den Planeten und die

Bevölkerung zu verbessern.

Umfragen zeigen: Junge Menschen haben Sorgen

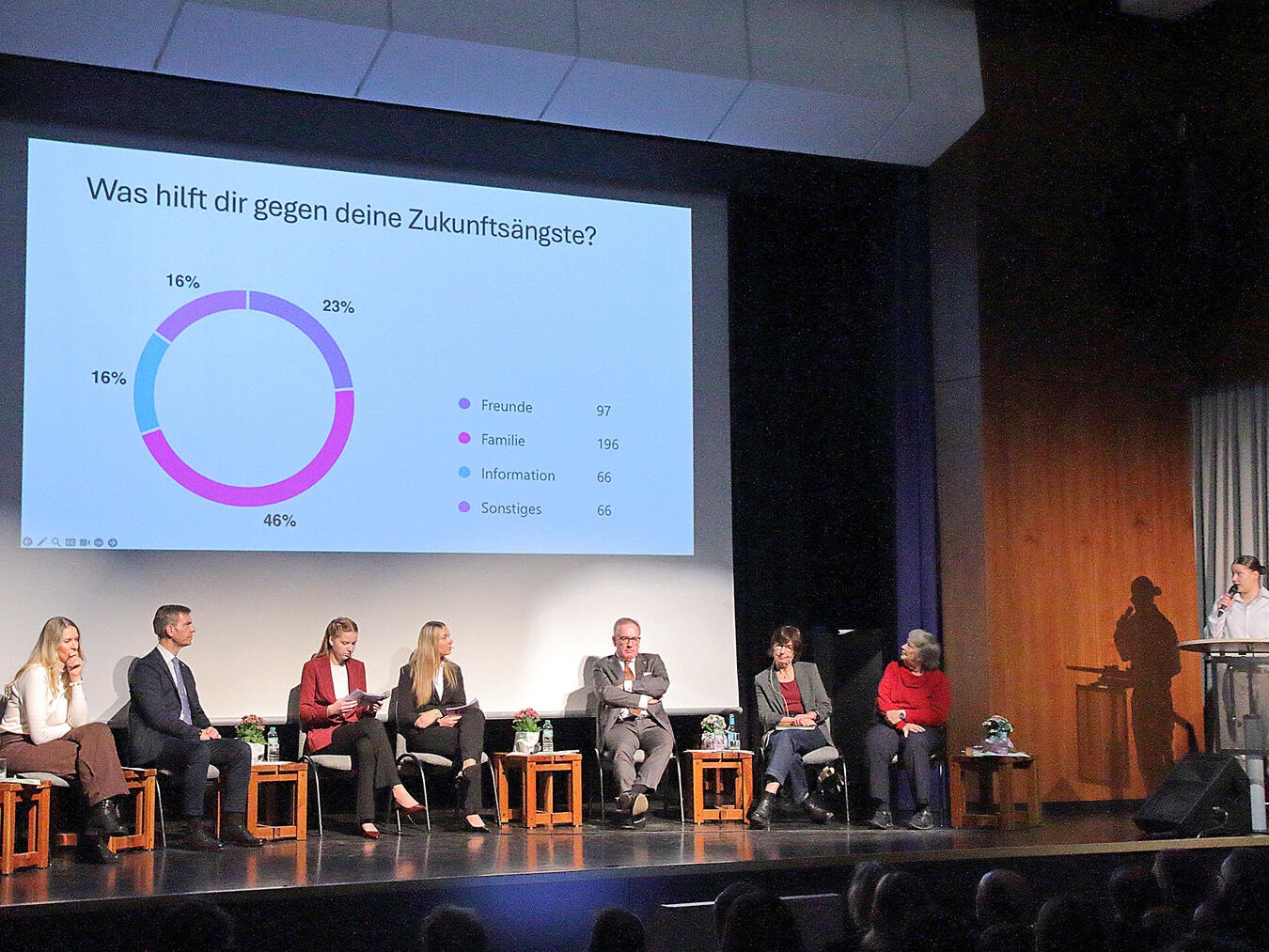

Ein Imagefilm leitet bildgebend in die Veranstaltung ein. Zerstörung und Glutnester nach Explosionen, vertrocknete Felder, Wüste, dann ein Wendepunkt; Demonstrationen und einstehen für Menschenrechte, Schüler bei Fridays for Future. Wie schon so oft haben die Oberstufenschüler des Berufskollegs mithilfe einiger Lehrer selbst für die Inhalte der Podiumsdiskussion gesorgt. Dafür bereiteten sie sich mehrere Monate auf das Thema und ihre Gäste vor, erstellten Umfragen, um ein Meinungsbild der Schülerschaft zu erhalten. Klar zeigt sich bei der Auswertung, dass Krieg und Terror in Europa die größten Sorgen aufwerfen. 289 von insgesamt 425 Befragten stimmten für diese Themen. Damit verbunden die Bedrohung durch Russland, die Angriffe auf die Ukraine sowie die wieder aufgekommene Debatte um eine Wehrpflicht und die Aufrüstung der Bundeswehr.

Die Moderatorinnen Alea Kutschereiter und Leonie Kohlert, beides Schülerinnen, steigen gleich mit einer Frage in die Diskussion ein: Sind die Gäste überrascht von dem eindeutigen Ergebnis der ersten Umfrage? Nein, sagt Maria Buchwitz, Diözesanvorsitzende von Pax Christi: „Es geht überall nur noch um Krieg und Kriegsvorbereitung. Die Medien sind voll mit Bildern und Berichten davon. Das schürt Angst.“ Die Journalistin und Autorin Ronja Ebeling ergänzt: Wolle man das Thema für die Bevölkerung begreifbar machen, müsse man sich genauer damit beschäftigen, was Krieg in der heutigen Zeit bedeute: „Viele haben oft noch ein veraltetes Bild von Krieg. Da werden jungen Menschen in Schützengräben die Gewehre in die Hand gedrückt. Das ist zwar eine Form der Kriegsführung, viel gefährlicher sind aber andere Arten von Angriffen. Im Fall der Ukraine hat der Krieg im Weltall begonnen, mit Cyberangriffen. Diese können auch hier bei uns die Infrastruktur, den Strom oder das Handynetz lahmlegen.“ Und dann sei da noch der „Krieg durch Desinformationen“, wie Ebeling weiter erläutert: „Falsche Informationen spalten die Gesellschaft und destabilisieren die Demokratie. Das machen sich auch viele Parteien auf dem rechten Spektrum zunutze. Für die Regierung in einem Land ist es dann fast unmöglich, die Bürger wieder zusammenzubringen.“

Auf die Frage von Leonie, ob der Krieg in der Ukraine denn auch eine Bedrohung für Deutschland sei, antwortet zunächst Dr. Klemens Fischer, Professor an der Universität zu Köln und Experte für internationale Beziehungen und Geopolitik. Eine aktive militärische Bedrohung schließt er betonend aus. Jedoch müsse man sich zu Beginn des kommenden Jahres auf eine erneute Flüchtlingswelle einstellen. „Es ist fraglich, wie die Menschen hier darauf reagieren werden“, so Fischer weiter. Kritisch betrachtet er wie Ronja Ebeling auch die Entwicklung von Cyberkriminalität und rückt die Bundeswehr ins Zentrum der Debatte. „Wüssten die Menschen, wie oft bereits jetzt versucht wird, Strom- oder Telefonleitungen zu hacken, würde das ganz andere Ängste schüren. Die Bundeswehr nicht wieder aufzurüsten, hätte Folgen.“

Debatte zum Wehrdienst

Deutschland wieder „verteidigungsfähig zu machen“, steht mit hoher Priorität auf der Agenda der Bundesregierung. Damit einhergehend wurde der Streit um eine mögliche Wiedereinführung der Wehrpflicht in den vergangenen Wochen von überregionalen Medien detailliert verfolgt. Vor einer Woche dann die Gewissheit: Im Parlament hat es eine Einigung gegeben. Demnach bleibt der Wehrdienst vorerst freiwillig, jedoch werden ab 2026, alle volljährigen Männer – angefangen mit dem Jahrgang 2008 – verpflichtet sein einen Fragebogen zu ihrer aktuellen Lebenssituation und der Bereitschaft zum Wehrdienst auszufüllen. Für Frauen ist dies freiwillig. Darauf aufbauend soll es Musterungen geben. Finden sich nicht genügend freiwillige Anwärter, gehen die Verhandlungen zu einer Wehrpflicht weiter.

Wie sehen die Jugendlichen das? Das Meinungsbild der Schüler zeigt einen klaren Zuspruch für die weiter bestehende Freiwilligkeit des Wehrdienstes mit 74 Prozent. 56 Prozent geben an, im Fall eines Konflikts nicht dazu bereit zu sein, zu kämpfen. Ronja Ebeling teilt die Meinung der Jugendlichen. Sie findet die Freiwilligkeit gut, fragt sich aber, ob die neuen Regelungen so umsetzbar sind wie geplant. „ Man sollte sich erst einmal darum kümmern, die aktuellen Strukturen der Bundeswehr zu verbessern. Die Unterbringungen in den Kasernen sind in einem schlechten Zustand, es fehlen außerdem Lehrkräfte, um eine steigende Zahl an Soldaten auszubilden. So macht man den Wehrdienst den jungen Menschen nicht schmackhaft“, sagt Ebeling. Professor Fischer widerspricht, die Ressourcen für eine angemessene Ausbildung seien da: „Jeder Soldat kann ausbilden. Zudem ist die Bundeswehr keine Kuschelanstalt. Bis 2029 verteidigungsfähig zu sein geht nicht, wenn man sich erst darum kümmert, es jungen Menschen bequem zu machen.“ Ebeling entgegnet, die Zeiten hätten sich verändert. Heute bedürfe es einer anderen Methodik. Insgesamt findet die ehemalige NRW-Umweltministerin Bärbel Höhn man mute den jungen Menschen zu viel zu. „Alle Probleme sollen auf Kosten der Jugend gelöst werden. Was ist der Beitrag der Älteren? Man sollte Anreize schaffen, damit sich auch die 60 bis 70-Jährigen mit Engagement an der Gesellschaft beteiligen.“

Klimakrise

Um das Thema Klimawandel ging es im zweiten Themenblock der Podiumsdiskussion. Dazu stellte Bärbel Höhn die bisherigen Jahre der Erde und den Beginn des Klimawandels mit entstehender Krise dar. „Die Erde ist 4,6 Milliarden Jahre alt. Die letzten 75 Jahre davon sind die, die uns die meisten Sorgen bereiten. Der Klimawandel begann jedoch schon mit der industriellen Revolution“, erklärt die ehemalige NRW-Umweltministerin. Sich von dieser Gewissheit die Stimmung vermiesen zu lassen, sei aber nicht der richtige Weg: „Wir haben keine Zeit für Pessimismus. Wir müssen jetzt handeln. Ein Großteil der Emissionen, die heute in die Atmosphäre gelangen, werden dort für die nächsten 1.000 Jahre bleiben“, betont Höhn weiter. Es folgt eine Frage an Stephan Wolters: Sind die aktuellen Klimaziele der Bundesregierung realistisch? Klimaneutral bis 2045. Wolters verweist auf lokale, positive Veränderungen. „Im Landtag haben wir uns das Ziel gesetzt, bis 2027 1.000 neue Windräder zu bauen. Diese Summe werden wir sogar übertreffen.“ Trotzdem sehe man beispielsweise in den ländlichen Kommunen auch, dass Windräder abgebaut würden.

Wolters gibt Entwarnung: „Es werden Windräder abgebaut, dafür bauen wir aber Neue, die dreimal so viel Strom erzeugen können.“ Auch von erneuerbaren Energien wie den Fotovoltaikanlagen sei der Politiker ein Freund. Man müsse nur genau überlegen, wo man diese Anlagen platziere. „Wir können nicht wertvolle Landwirtschaftsflächen nutzen, um dort Anlagen zu errichten. Auch im Sinne der regionalen Lebensmittelversorgung“, sagt Wolters, dafür gäbe es aber noch einige Freiflächen auf Häuserdächern in städtischen Gebieten, die man ins Auge fassen müsse. Auch Bärbel Höhn spricht sich für die Annahme der erneuerbaren Energien aus. „Man darf sie nicht verteufeln“, betont sie. Über die Wärmepumpe und das Heizungsgesetz etwa, hätte es in der Vergangenheit einen großen negativen Aufschrei gegeben. Trotzdem hätten sich diese mittlerweile immer mehr in der Bevölkerung etabliert. Beim Neukauf von Autos oder Neubau von Häusern müssten Verbraucher schon jetzt an die Zukunft denken und „nachhaltige Alternativen fair mit alt bekannten Möglichkeiten vergleichen.“

Fazit der Gäste

Abschließend also die Frage der Moderatorinnen: Was muss sich zukünftig ändern? Die Gäste sind sich einig; Ronja Ebeling fordert eine lösungsorientierte Politik, Stephan Wolters stimmt für das persönliche Einbringen der Bürger in die Debatten und einen regen Austausch. Maria Buchwitz betont man müsse den Weckruf wahrnehmen und solidarisch bleiben, Höhn und Fischer betonen: „Die Zeit zu Handeln ist jetzt.“

Die Schüler der Liebfrauenschule bereiten die jährliche Podiumsdiskussion zu einem aktuellen Thema selbst vor. Dabei führen sie auch Umfragen durch und geben der Schulgemeinschaft eine Stimme. Foto: Theo Leie NiederheinNachrichten

Die Gäste der Veranstaltung: (v.l) Stephan Wolters, Ronja Ebeling, die Moderatorinnen Leonie Kohlert und Alea Kutschereiter, Professor Dr. Klemens Fischer, Bärbel Höhn, Maria Buchwitz. Alle NN-Fotos: Theo Leie